[…]

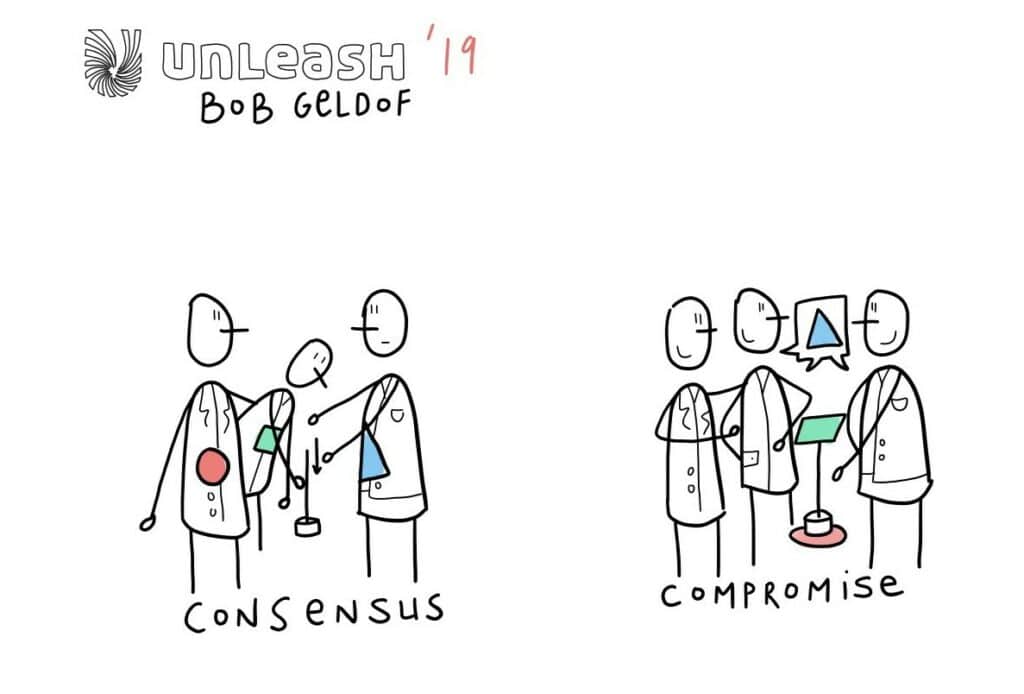

On distingue le compromis du consensus. Il est important de faire la distinction entre les deux concepts car ils ont des caractéristiques importantes en commun et sont donc facilement confondus. Comme le consensus, le compromis est une réponse possible à un désaccord ou à un conflit. Et comme le consensus, le compromis peut être placé du côté des « solutions » dans le spectre des réponses possibles au désaccord. En tant que solutions potentielles au désaccord, le compromis et le consensus diffèrent des réponses qui maintiennent le statu quo du désaccord ou du conflit.

Mais même si le compromis et le consensus constituent tous deux des solutions potentielles au désaccord, ils ne constituent pas le même type de solution. Contrairement au compromis, le consensus exige que les parties en désaccord changent d’avis sur la question controversée. Si un consensus est atteint, cela signifie que les parties en désaccord considèrent l’accord comme meilleur (ou au moins aussi bon que) que leurs positions initiales. Le compromis, en revanche, se caractérise par le fait que les parties en désaccord maintiennent leurs points de vue opposés. Comme le dit Daniel Weinstock (2013 : 540), « cela ne compte pas comme un compromis lorsque vous changez d’avis ». Dans un compromis, les parties en désaccord acceptent de concéder partiellement leurs revendications aux exigences de l’autre partie, mais elles ne sont pas d’accord avec les exigences de l’autre partie.

On peut donc dire que le consensus résout le désaccord au sens épistémique , tandis que le compromis résout le désaccord au sens pratique , c’est-à-dire en évitant les conséquences négatives d’un désaccord persistant. Comme le souligne Manon Westphal (2019), les compromis règlent un conflit donné mais ne résolvent pas les désaccords sous-jacents. Mais même si les parties à un compromis continuent à être en désaccord sur une question controversée, un compromis peut empêcher leur désaccord de dégénérer en conflit à part entière.

Le compromis diffère également du consensus en ce que le premier implique généralement un sentiment de regret ou d’insatisfaction. Étant donné que les parties à un compromis continuent de croire qu’elles ont raison et que l’autre partie a tort, accepter un compromis revient à accepter une solution qui réalisera partiellement des valeurs que l’on considère comme erronées. Cela est particulièrement vrai pour les compromis sur des questions émotionnelles, comme c’est généralement le cas pour les questions d’importance morale ou politique. Le consensus, en revanche, n’implique ni regret ni insatisfaction. Au contraire, le consensus (du moins en théorie) laisse toutes les parties satisfaites, car toutes considèrent que leur arrangement consensuel est supérieur (ou aussi bon que) leur point de vue initial.

Certains chercheurs affirment donc que le consensus est normativement supérieur au compromis. Amy Gutmann et Dennis Thompson (2012 : 13), par exemple, affirment que « peu de gens doutent que le consensus soit souhaitable s’il peut être trouvé, et la plupart conviennent qu’il est généralement préférable à la forme standard de compromis, qui laisse toutes les parties insatisfaites ». De même, Philippe Van Parijs (2012 : 480) affirme que « même le meilleur compromis (. . .) n’est toujours pas aussi bon qu’un consensus (sans contrainte) ».

Cependant, même si le consensus peut être généralement plus souhaitable que le compromis, le compromis peut être plus souhaitable dans certaines circonstances. Plus précisément, le compromis peut être plus souhaitable que le consensus car il est plus pratique pour gérer les désaccords dans la vie réelle. En outre, il a été souligné que le compromis est non seulement plus réaliste que le consensus, mais qu’il peut également améliorer la créativité et les capacités de résolution de problèmes.

Outre l’argument de la faisabilité, le compromis a été considéré comme une réponse souhaitable à ce que John Rawls (2001 : 4) a appelé « le fait du pluralisme raisonnable ». L’argument ici est que le compromis, mais pas le consensus, peut s’accommoder des désaccords raisonnables qui font inévitablement partie des sociétés pluralistes. Plus précisément, dans le cas d’un désaccord raisonnable, le compromis, mais pas le consensus, permet une préoccupation et un respect égaux des points de vue raisonnables qui sont en conflit. En outre, on peut faire valoir que si les parties à un désaccord ont des points de vue tout aussi raisonnables (mais irréconciliables), le consensus n’est pas souhaitable, car il nécessite un changement d’avis injustifiable de la part de ceux qui ont des points de vue raisonnables. Le compromis, au contraire, permet aux parties en désaccord de s’en tenir à leurs points de vue raisonnables, constituant ainsi une solution plus souhaitable au désaccord raisonnable.

[…]

COMPLEMENT

Dans la STRATEGIE DU DAUPHIN, le compromis, consiste à amener les deux parties à accepter une solution que personne n’aime. Tant que personne n’est content, on peut croire que «le marché est équitable». Pour le Dauphin, le compromis n’est pas satisfaisant car il s’agit d’une stratégie défensive : Il n’exploite pas les points forts et cherche à réduire la vulnérabilité due à la faiblesse.

En période de mutation rapide, c’est une « solution » instable. Le compromis n’est donc pas une victoire. C’est une façon « d’éviter de perdre » en obtenant « au moins » quelque chose. Le compromis « affaiblit », parce que personne n’est complètement satisfait. C’est une forme de résignation à la « moins mauvaise des solutions ».

Biographie de l’auteur : Friderike Spang est chercheuse senior du FNS à l’Université de Lausanne, où elle travaille actuellement sur le projet « Comprendre les compromis politiques dans les démocraties » (UPCiDe). Ses recherches portent sur le compromis et la délibération dans les contextes démocratiques, le rôle des émotions dans les désaccords, ainsi que l’activisme politique.

L’intégralité de l’article de Friderike Spang « Le compromis dans la théorie politique » est à découvrir ici avec l’ensemble des sources, notes et références.